官方咨询热线: 400-9988-666

官方咨询热线: 400-9988-666

TEAM

400-9988-666

2025-04-28 09:50:42 文章来源:北京冠领律师事务所阅读:275 字体: [ 大 中 小]

男子张某原为深圳海德公司(化名)员工,2023年,其利用公司工牌系统漏洞,通过手机NFC功能多次盗刷便利店进行消费,累计金额达4万元。张某在离职后仍多次潜入公司园区实施盗刷,最终在2023年10月被当场抓获,深圳市公安局某区分局以张某涉嫌盗窃罪为由对其采取刑事拘留措施。

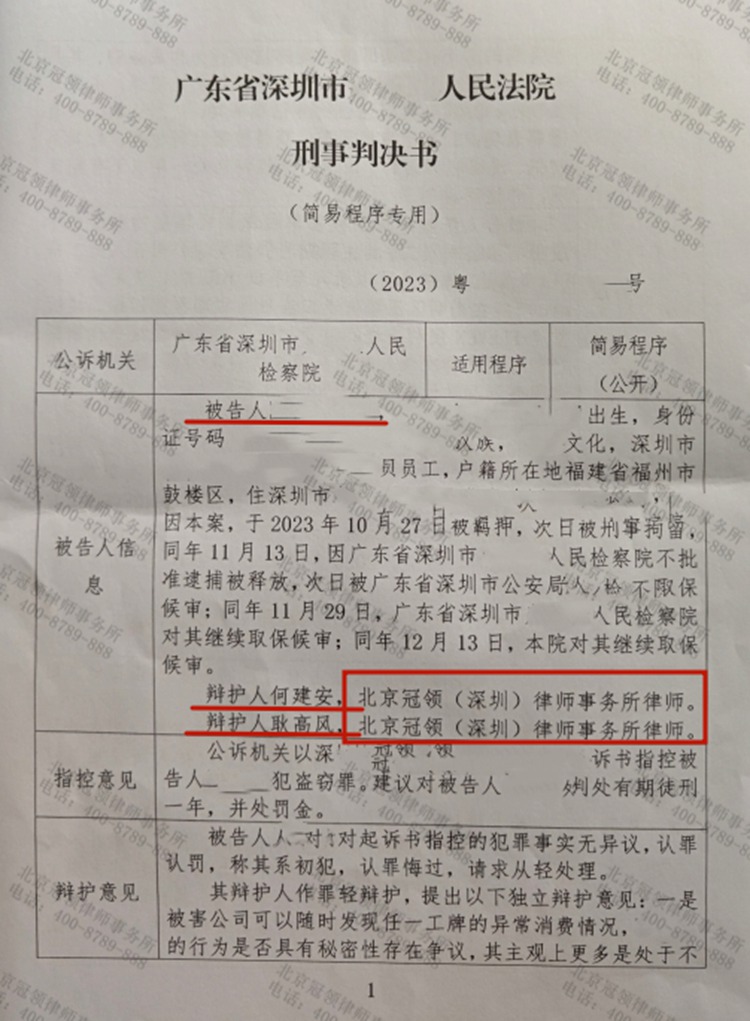

案发后,张某意识到事态严重性,主动联系北京冠领(深圳)律师事务所,坦言对案件后果的忧虑。张某称其已退赔全部损失并获得公司谅解,希望冠领律师能帮助争取缓刑。律所随即指派律师何建安、耿高风担任张某的辩护人。律师经过初步研判后认为,本案核心在于“秘密性”的认定与主观恶性的法律界定,在这两方面存在较大的辩护空间。

律师在了解大致案情后指出,根据《刑法》第264条,盗窃罪的构成需满足“以非法占有为目的,秘密窃取公私财物”。传统刑法理论中,“秘密性”指行为人主观上认为其行为不被财物占有人或管理人察觉。本案的特殊性在于,被害公司系统漏洞本可通过技术手段实时监测异常消费,因此张某的行为是否具备“秘密性”成为争议焦点。律师援引学术观点指出,若财物管理方客观上具备即时发现能力,行为人即便存在侥幸心理,其行为亦可能因公开性而削弱盗窃罪的成立基础。

此外,张某利用技术漏洞反复盗刷的行为,更趋近于“不当得利”与“盗窃”的竞合,其主观恶性与直接窃取实体财物的传统盗窃存在差异。结合《刑法》第67条“坦白从宽”及第72条缓刑适用条件的规定,律师强调张某具有初犯、全额退赔、获得谅解等情节,为构建罪轻辩护框架奠定基础。

律师首次会见张某时,发现其对技术细节表述模糊,遂调取被害公司系统后台日志,证实漏洞修复前公司确实无法实时监控消费数据,这一证据直接对应了检方关于“秘密性”的指控。随后,律师多次与检察机关沟通,提交法律意见书,指出由于公司程序漏洞的存在,本案可部分归责于企业管理存在疏忽,请求在量刑时对这一情况予以考量。然而,检方坚持认为张某明知漏洞存在仍恶意利用,明显存在主观故意。

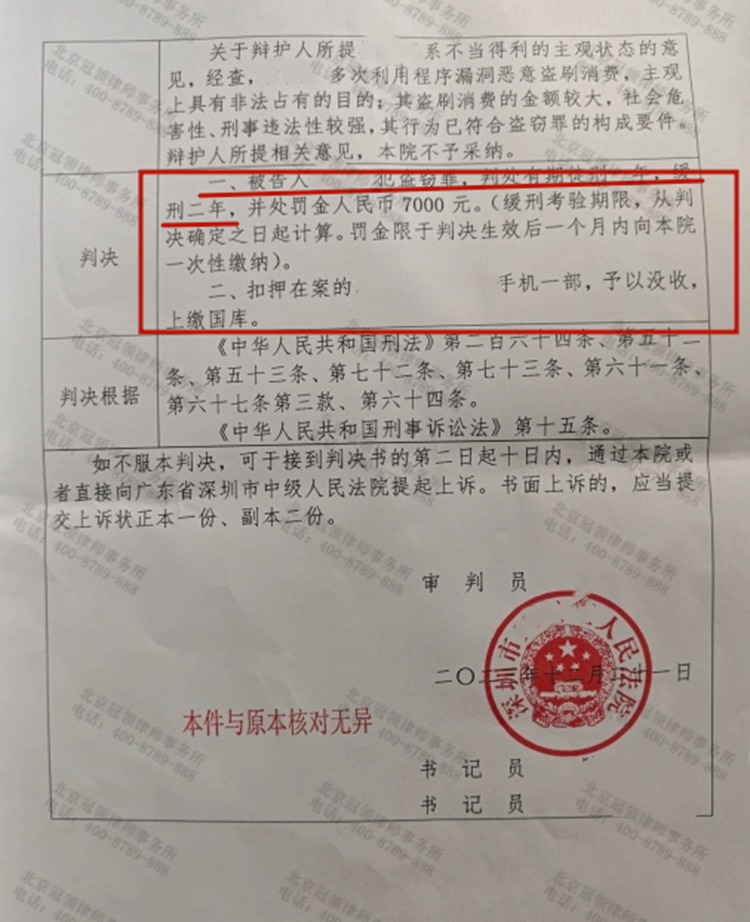

庭审中,律师转换策略,着重强调“行为的社会危害性较低”这一观点。具体而言,一方面,尽管涉案金额达到了“数额较大”的标准,然而全部损失均已成功挽回;另一方面,张某身为技术岗位的员工,其行为是出于对系统漏洞的好奇与试探,这与预谋犯罪有着本质上的区别。为增强说服力,律师当庭演示NFC技术原理,说明普通员工难以预见反复刷新余额可能构成犯罪,一定程度上消解了法官对张某“蓄意非法占有”的负面评价。最终,在律师持续推动下,法院虽未采纳“非盗窃罪”主张,但认可退赔谅解、初犯等情节,决定对张某适用缓刑。

本案最终以张某获判有期徒刑一年,缓刑二年而告终。法院在判决书中特别强调“技术漏洞不应成为犯罪温床”,但也为主动弥补过错者保留了改过自新的机会。冠领律师通过精准的法律分析、扎实的证据梳理与灵活的庭审策略,在罪与非罪的边缘为当事人争取到最优结果,彰显了技术时代刑事辩护的专业价值。

撰稿人:李晓雯

审稿人:董振杰